-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

2025年から変わる!所得税3つの改正ポイント

-

消費税(法人個人共通)

消費税(法人個人共通)

インボイス制度開始から1年経過、その後のルール変更

-

会社経営者の方

会社経営者の方

税金の納付書はどこへ!?

-

会社経営者の方

会社経営者の方

経営セーフティ共済の2年縛り

-

雑記

雑記

今年読んだおすすめ本3冊

-

会社経営者の方

会社経営者の方

年末調整の電子化 その概要とメリット

-

消費税(法人個人共通)

消費税(法人個人共通)

インボイス制度に対応した帳簿への記載方法:弥生会計

-

消費税(法人個人共通)

消費税(法人個人共通)

インボイス制度ー振込手数料を売手が負担したときの会計処理ー

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

クリエイティブ・アーティストの方向けー文美国保に加入しよう

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

法人成りで個人から引継ぎする資産の取り扱い

-

仕事観

仕事観

今年の確定申告業務を振り返る

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

Googleアドセンス収入から売上計上のタイミングを考える

-

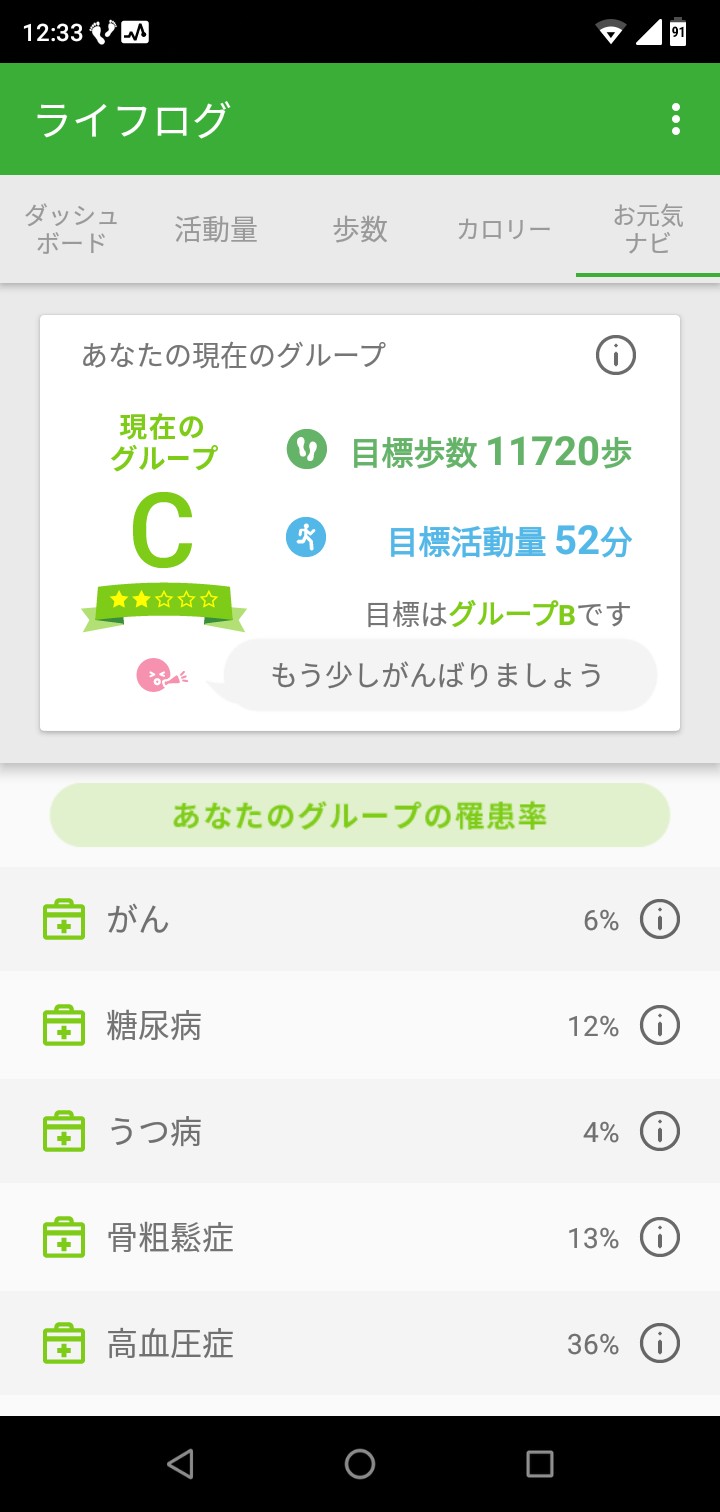

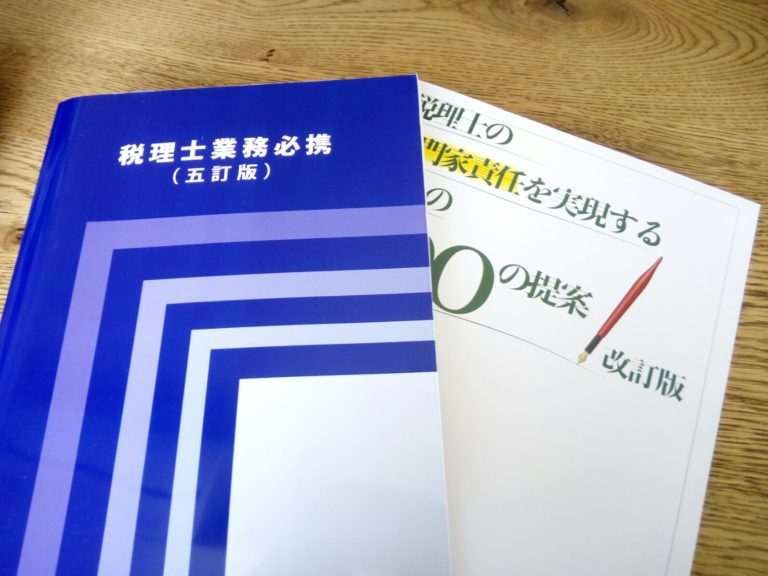

雑記

雑記

年明けなので、今年の目標を考えてみました

-

会社経営者の方

会社経営者の方

意外に知らない税制改正の流れ

-

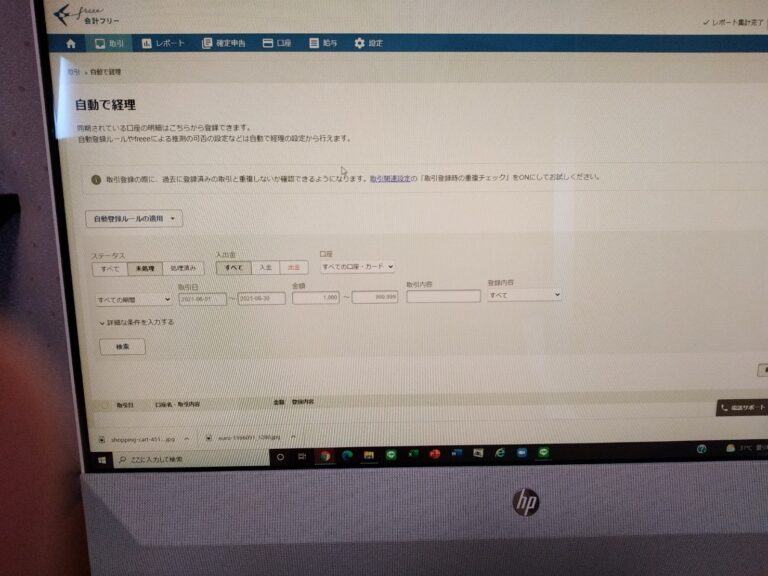

freee会計

freee会計

freee会計の使い方 取引先や品目タグはどうつけるの?

-

freee会計

freee会計

freee会計の使い方 ’銀行口座の残高が合わない’を解消しよう

-

会社経営者の方

会社経営者の方

ファクタリングで資金繰りを検討する

-

会社経営者の方

会社経営者の方

役員報酬ではなく配当を払って節税、手取りを増やそう

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

テイクアウト店と会計・税金

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

副業の雑所得300万円基準 大幅修正について

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

令和4年分 年末調整計算シートを活用しよう

-

消費税(法人個人共通)

消費税(法人個人共通)

立替金の精算とインボイス制度

-

会社経営者の方

会社経営者の方

社宅家賃できちんと節税しよう

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

美術作品の売却と税金

-

会社経営者の方

会社経営者の方

事前確定届出給与を年2回以上払う場合に気をつけたい点

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

外注費と給与の違いを理解しよう

-

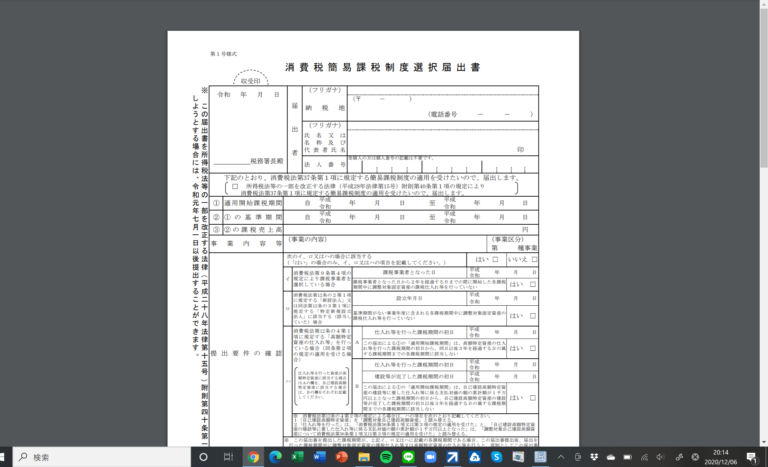

消費税(法人個人共通)

消費税(法人個人共通)

ひとりビジネスのサービス業は簡易課税制度が有利?

-

会社経営者の方

会社経営者の方

会社のお金を増やす手順

-

会社経営者の方

会社経営者の方

法人税 繰越欠損金の別表七をつけ忘れたときは

-

消費税(法人個人共通)

消費税(法人個人共通)

インボイス番号登録で公表される情報は?

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

検討しよう。漫画家、作家のための平均課税

-

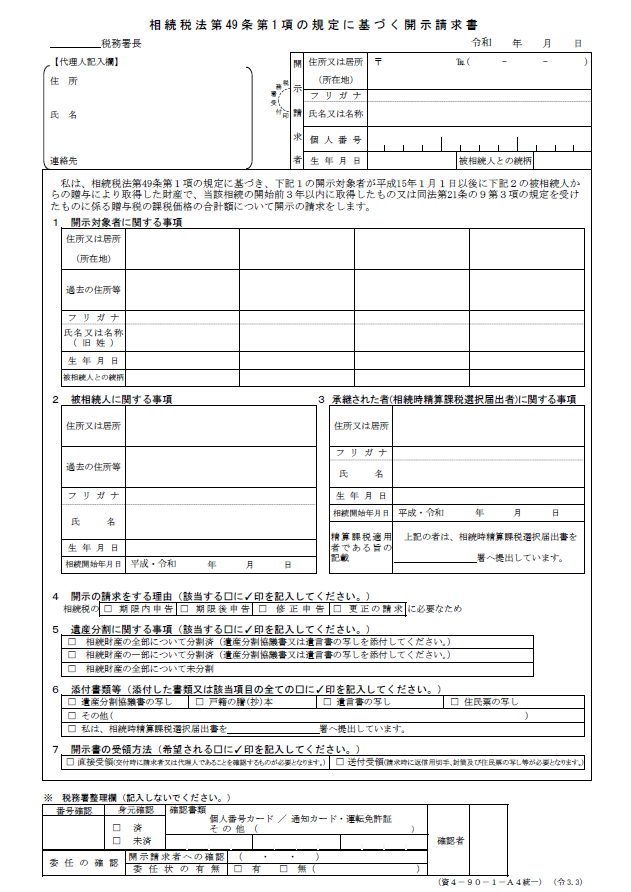

相続税

相続税

孫への贈与に生命保険を活用する方法

-

相続税

相続税

もめない相続対策の進め方

-

消費税(法人個人共通)

消費税(法人個人共通)

インボイス制度 免税事業者が簡易課税制度を選択するメリットデメリット

-

消費税(法人個人共通)

消費税(法人個人共通)

インボイス制度 想定される一問一答

-

消費税(法人個人共通)

消費税(法人個人共通)

消費税インボイス制度 基本のき

-

会社経営者の方

会社経営者の方

令和4年3月決算法人より人材確保等促進税制がスタートします

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

法人成りした場合の個人事業の廃業手続きと税務調査の関係性

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

個人事業主の節税 小規模企業共済への加入で84万円の所得控除を受けよう

-

会計

会計

コロナ関連補助金助成金の会計処理

-

会社経営者の方

会社経営者の方

立替経費と会計処理・消費税

-

会社経営者の方

会社経営者の方

B/S(貸借対照表)の推移を確認すると問題が見えてくる

-

会社経営者の方

会社経営者の方

資金繰り表は意外と簡単。お小遣い帳だと思えばできる

-

会社経営者の方

会社経営者の方

利益とお金がズレる4つの原因

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

個人事業主から法人設立(法人成り)するタイミングは?

-

会社経営者の方

会社経営者の方

書類1枚の重要性。代表例は倒産防止共済(経営セーフティ共済)金額が多額なので慎重に

-

会社経営者の方

会社経営者の方

合同会社を作るのに向いているのはどんなケース?

-

会社経営者の方

会社経営者の方

会社の節税の種類は3つ。会社を弱らせない節税をしよう

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

特定上場株式等の配当所得は確定申告すべきか?判断のポイント

-

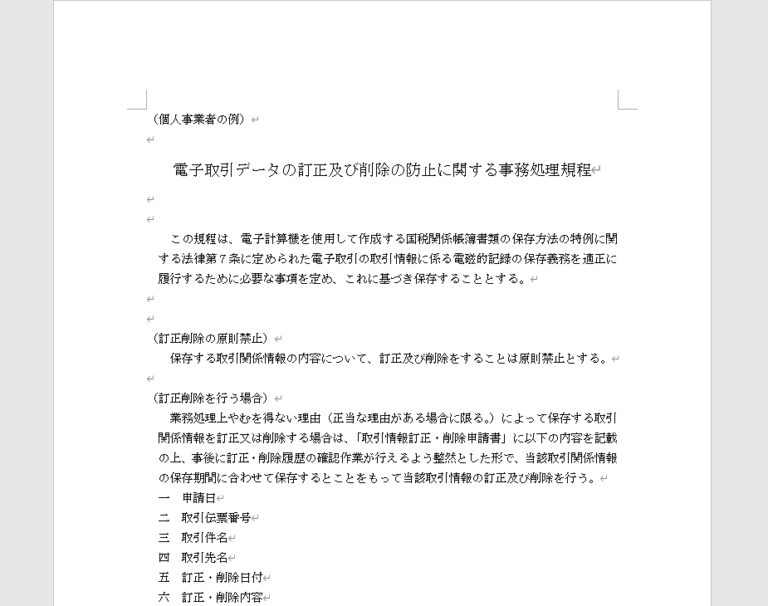

会社経営者の方

会社経営者の方

2022年1月から電子帳簿保存法改正 年明けからやらなければならないことは?

-

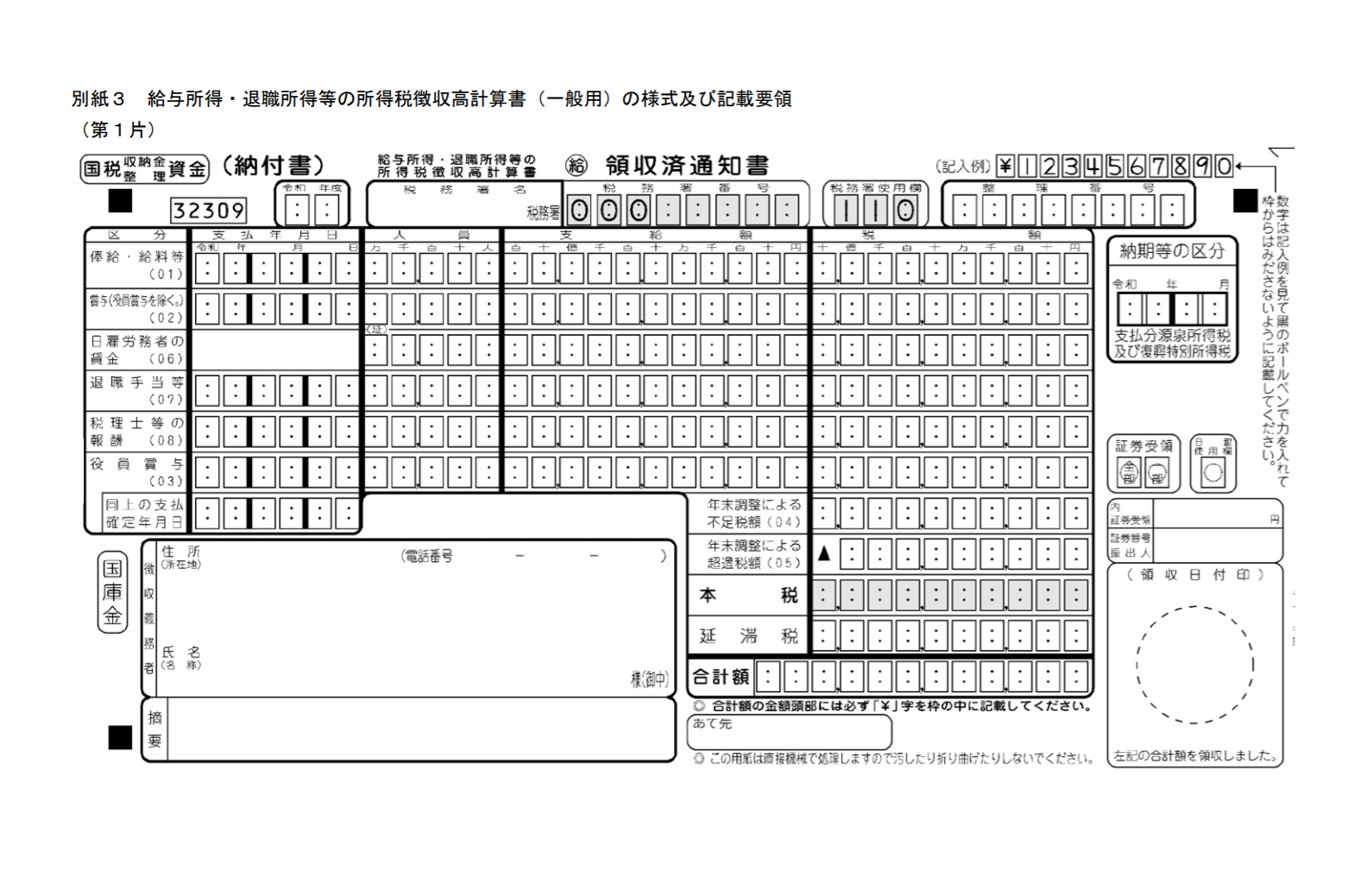

法人の税金

法人の税金

2021年9月分の源泉所得税の納付期限にご注意を

-

会計

会計

収益と費用、収入と経費、その違いは何?

-

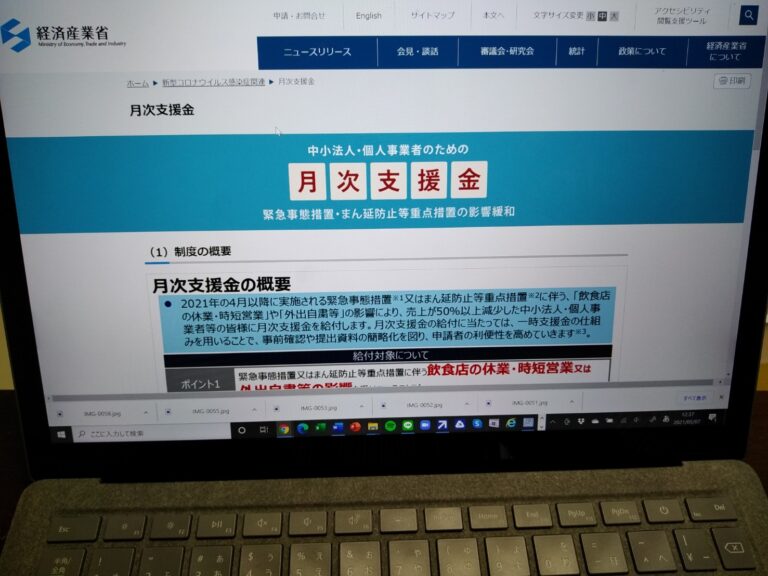

経営

経営

月次支援金をもらったら、売上を再構築するきっかけにしてほしい

-

会計

会計

勘定科目がしっくりこなければ作ればいい

-

会社経営者の方

会社経営者の方

利益は出ているけれど資金繰りが楽にならない原因は?

-

仕事観

仕事観

ホームページを自分で作っていくことのメリット

-

会計

会計

個人事業主は自分に給料が払えない=経費にならない

-

消費税(法人個人共通)

消費税(法人個人共通)

消費税インボイス制度開始 免税事業者→課税事業者 手続き上の注意点

-

消費税(法人個人共通)

消費税(法人個人共通)

消費税インボイス制度が始まるまでにやっておくべきこと

-

ブログ

ブログ

ブログを始めてからちょうど1年になるので振り返ります

-

仕事観

仕事観

アドバイザリー業務に特化するのかどうか

-

経営

経営

売上と利益どっちが大事?

-

相続税

相続税

相続税と贈与税を一体化して課税する方向で動きつつあります

-

会社経営者の方

会社経営者の方

「税理士法第33条の2第1項」の書面添付を書いています

-

会計

会計

どのくらいの売上を上げれば黒字になるのか知っておこう

-

子育て

子育て

最近は自宅に子供がいても気にならなくなりました

-

会社経営者の方

会社経営者の方

役員貸付金に対する利息の計算はどうするのか?

-

大学院

大学院

【税法免除のための大学院】修士論文はとりあえず書いてみるところから

-

経営について

経営について

赤字を作って節税という発想を捨てよう

-

仕事観

仕事観

独立してから楽ではないけれど楽しんでいます

-

消費税(法人個人共通)

消費税(法人個人共通)

消費税インボイス制度により免税事業者は売上がなくなる?

-

会計

会計

借入金の返済は残念ながら経費にならない

-

補助金・助成金など

補助金・助成金など

月次支援金の取引先情報入力欄がややこしいので解説します

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

不動産を売却した時の取得費はわからなくても諦めない

-

経営

経営

役員貸付金は知らぬ間に増えているかも。意識して減らそう

-

経営

経営

社長からの借入金は少しでも減らしておく

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

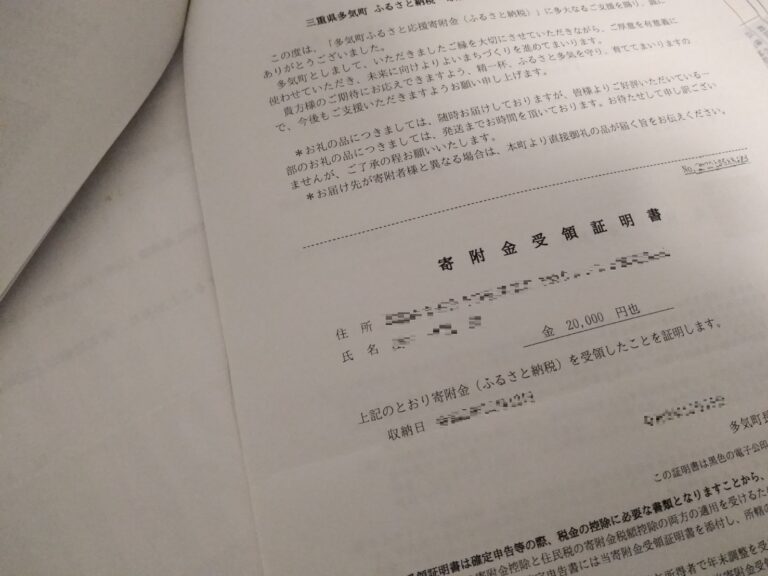

令和3年分確定申告 ふるさと納税による寄附金控除手続きが簡単になります

-

大学院

大学院

かっこつけた文章よりも伝わる文章を書くには

-

大学院

大学院

【税法免除のための大学院】判例の読み方

-

仕事観

仕事観

独立したら頑張った分だけ自分に返ってくる

-

ブログ

ブログ

ブログによるインプットとアウトプットの効果

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

源泉所得税の納期の特例が使えない報酬

-

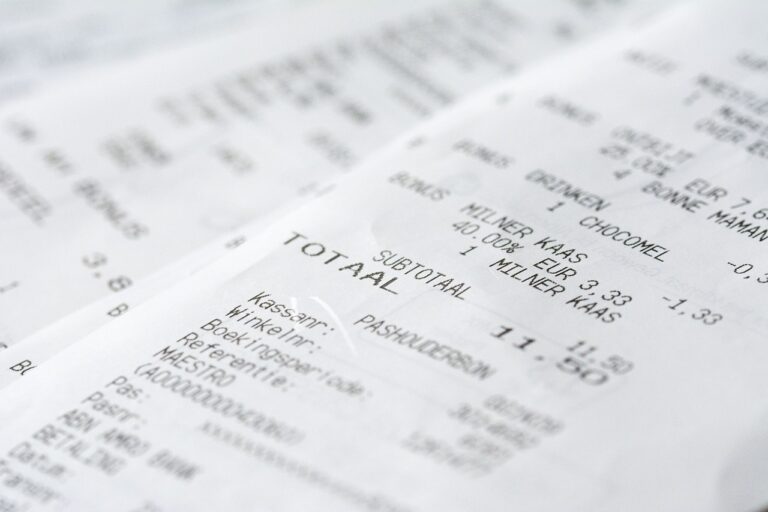

会計

会計

個人事業主(フリーランス)ならレシートは捨てないで!保管方法いろいろ

-

税理士

税理士

税理士になって良かったこと3つ

-

会計

会計

記帳はなくなるのか?

-

雑記

雑記

仕事は自宅で完結するので散歩に出かけるようになった

-

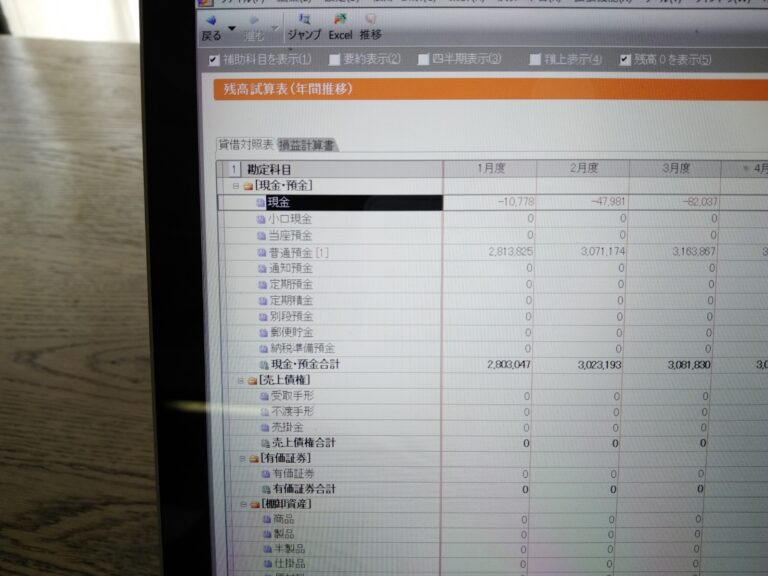

経営

経営

月次試算表で財務を見るには現金預金の動きから始めよう

-

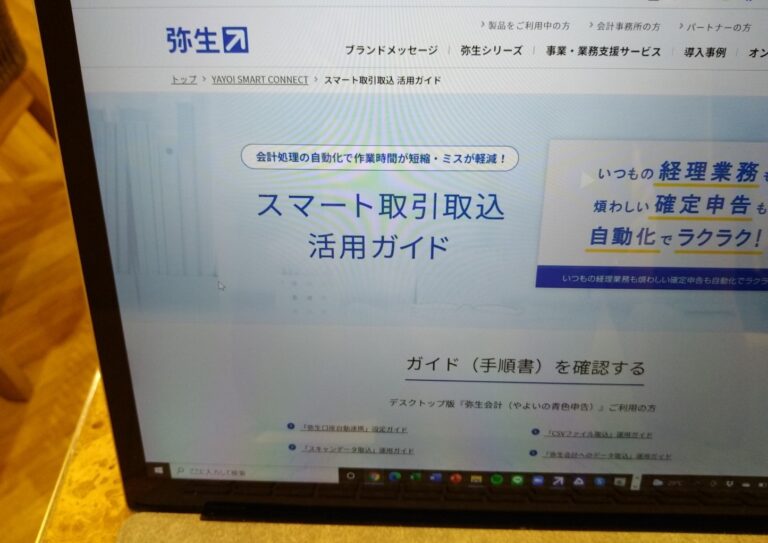

会計

会計

弥生会計のスマート取引取込は、ルール設定が一番重要

-

相続税

相続税

結局のところ相続対策はちょっとずつ贈与が一番効果的

-

消費税(法人個人共通)

消費税(法人個人共通)

借入金の返済は消費税が課税されない、その理由

-

相続税

相続税

相続税申告に必須!過去の贈与税申告の有無がわからない場合の対処方法

-

仕事観

仕事観

税理士の仕事は自分に置き換えて考えられるから楽しい。

-

消費税(法人個人共通)

消費税(法人個人共通)

消費税の節税方法あれこれ

-

仕事観

仕事観

女性税理士であることで選んでいただけるのは、不思議であり嬉しい

-

freee会計

freee会計

freee会計の使い方 通帳間の資金移動をした場合の取り扱い

-

補助金・助成金など

補助金・助成金など

一時支援金の事前確認で再認識した書類1枚の重要性

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

経費をもれなく上げることが節税への第一歩

-

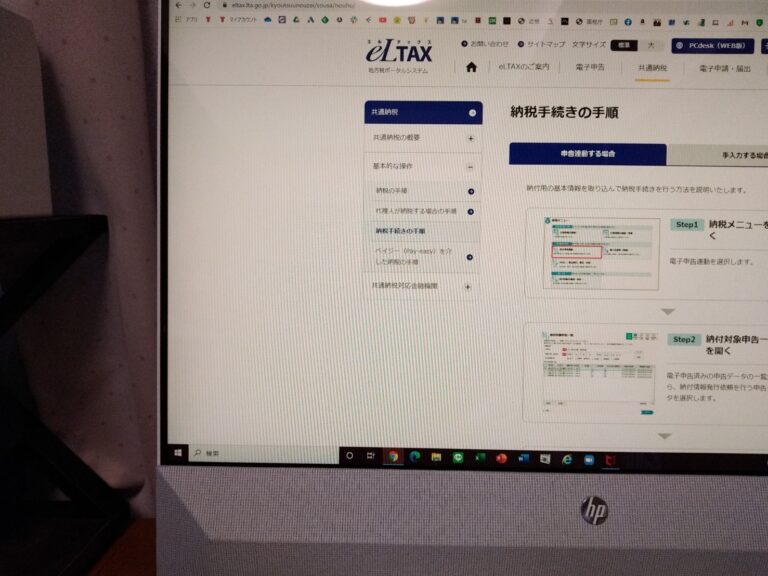

法人の税金

法人の税金

源泉所得税のダイレクト納付と同じく、個人住民税も電子認証不要で納付できたらと思うこの頃

-

仕事観

仕事観

独立するまでは申告書作成マシーンだったこと

-

ブログ

ブログ

ブログで発信をしていると自己紹介いらずで、ご依頼いただける

-

会計

会計

会計freeeの取引の詳細に仕訳の表示がなくなった衝撃

-

会社経営者の方

会社経営者の方

コロナでの申告期限の延長はやむを得ない理由がある場合のみ。期限内に申告できるように調整しよう

-

会計

会計

自分で経理をおすすめする理由

-

会計

会計

個人事業主(フリーランス)なら「現金」の勘定科目は使わない!

-

補助金・助成金など

補助金・助成金など

月次支援金の申請も新たに始まります

-

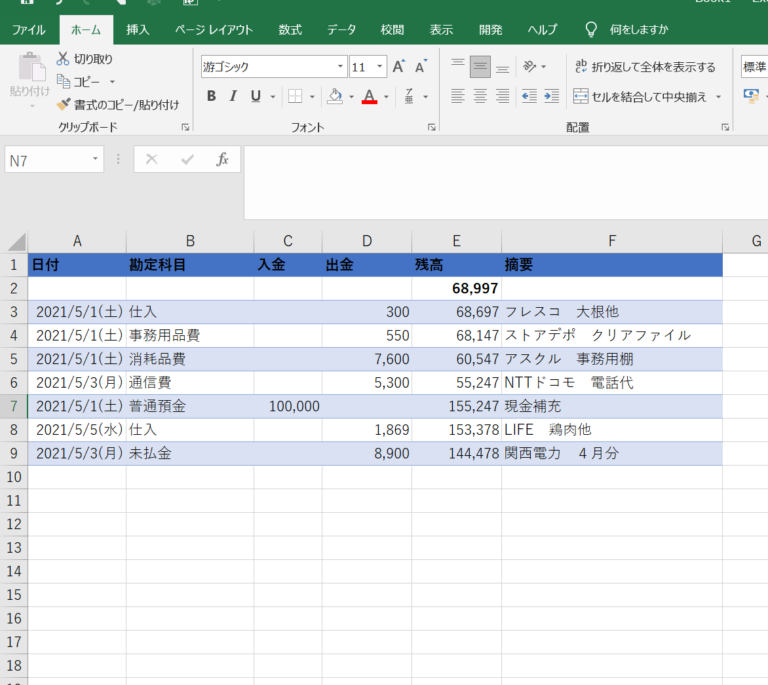

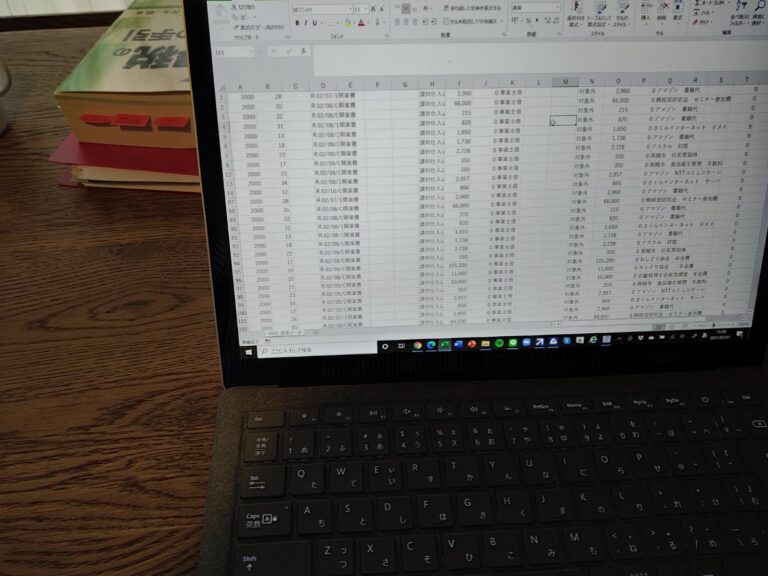

会計

会計

出納帳を手書きからExcelにするだけで劇的に効率化する

-

会計

会計

現金残高がマイナスになる理由から仕訳の意味を考える

-

freee会計

freee会計

クラウド会計ソフトを導入したからと言って、すぐに効率化できるものではない。導入後の運用が大事

-

相続税

相続税

法務局のサービスは相続関係の仕事と相性がいい

-

会計

会計

経理に向いている人は?向いていなければ頼んでしまおう

-

会計

会計

どこまでが必要経費になるのかは、判断基準があれば難しくない

-

会計

会計

開業したからと言って、すぐに顧問税理士をつける必要はない

-

贈与税

贈与税

親子で同居していたら、その不動産は贈与ではもらわない。相続してもらおう。

-

贈与税

贈与税

贈与をする前に贈与契約書を交わしておく

-

会計

会計

自分で経理をするための業務フロー

-

効率化

効率化

送付状を1枚減らすには

-

会計

会計

おすすめの会計ソフトは何か?

-

会計

会計

勘定科目は、つまるところ何でもいい

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

事業所得と雑所得の違いは、開業届提出の有無ではない

-

効率化

効率化

税務書類について、2021年4月1日から一部を除き押印不要に。はじめから押印しない環境を作りたい。

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

ふるさと納税ワンストップ特例制度を使ったけど、確定申告したい場合はどうなるのか?

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

産休育休中に住宅ローン控除初年度適用だと税金はどうなるか?

-

経営について

経営について

一時支援金申請期限は2021年3月8日から5月31日から2週間程度延長。いずれにしても数日前までに登録確認機関での事前確認が必要。

-

会計

会計

自分で経理をすると現金主義になりがちだけど、少なくとも決算時は発生主義でやろう。

-

法人の税金

法人の税金

消費税税込表示(総額表示)2021年4月1日から義務化。色々悩んだ末の税込表示。最後は消費者側で考える。

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

電話税務相談で問い合わせの多いもの3つ

-

会計

会計

朝、経理をしてから1日をスタートさせる

-

会計

会計

税金で預り金処理をするのはどれ?

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

医療費控除は医療費が10万円を超えなくても使える場合がある

-

会社経営者の方

会社経営者の方

持続化給付金の決算書への記載方法と税金の取り扱い

-

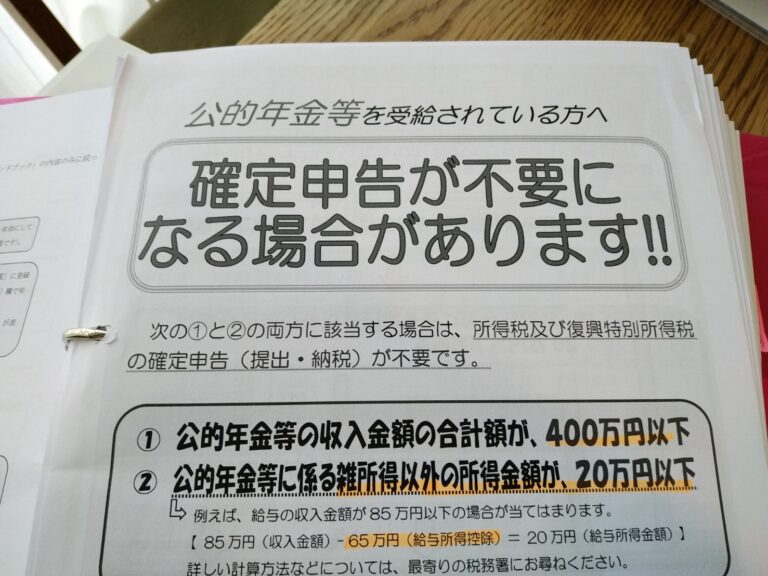

個人事業主の税金

個人事業主の税金

公的年金等の申告不要制度がややこしいので整理をします

-

会計

会計

開業費はExcelで集計。合計額を1本で仕訳するのがおススメ。

-

会社経営者の方

会社経営者の方

【令和3年1月版】コロナ版特例猶予。2月2日以降の納期限到来分も対象に

-

会計

会計

記帳をお引き受けするべきか否か?

-

会計

会計

クラウド会計を使ったら、記帳は誰でもできるのか?

-

雑記

雑記

BOSE SoundLink Micro Bluetooth speakerが凄すぎる件

-

法人の税金

法人の税金

コロナの影響による償却資産税の減免申請は2月1日まで。まだの方は早めに手続きしよう

-

大学院

大学院

【税法免除のための大学院】 修士論文提出から修了まで

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

在宅勤務手当を非課税にするのは、現実的ではない

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

確定申告をしなければならない人を整理してみる

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

【2020年度税制改正】所得金額調整控除ー年金と給与両方の所得があるケースー

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

確定申告書等作成コーナーで電子申告したら、必ずメールボックスへGO

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

年末調整からの税務実務の流れを整理してみる。

-

大学院

大学院

【税法免除のための大学院】合同授業へ参加しました

-

経営

経営

コロナ融資以外の資金調達方法ー倒産防止共済を有効活用しようー

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

源泉所得税の納期の特例手続きを、e-Taxソフト(Web版)を使って自分で送信しよう

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

個人の所得税の確定申告書は年が明ければ提出可能

-

子育て

子育て

お正月なので、年末年始を振り返ってみました

-

子育て

子育て

お年玉は電子マネーで?どうやって渡そうか考えてみたけど、今のところ合理化できそうにない。

-

税理士

税理士

税理士試験に落ち続けていた時にしていたこと

-

会計

会計

クラウド会計を使って預金口座と同期しているのに、預金残高と会計残高はなぜズレる?

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

e-Taxで所得税の確定申告書を電子申告したら、ダイレクト納付で納税。自宅で全て完結しよう。

-

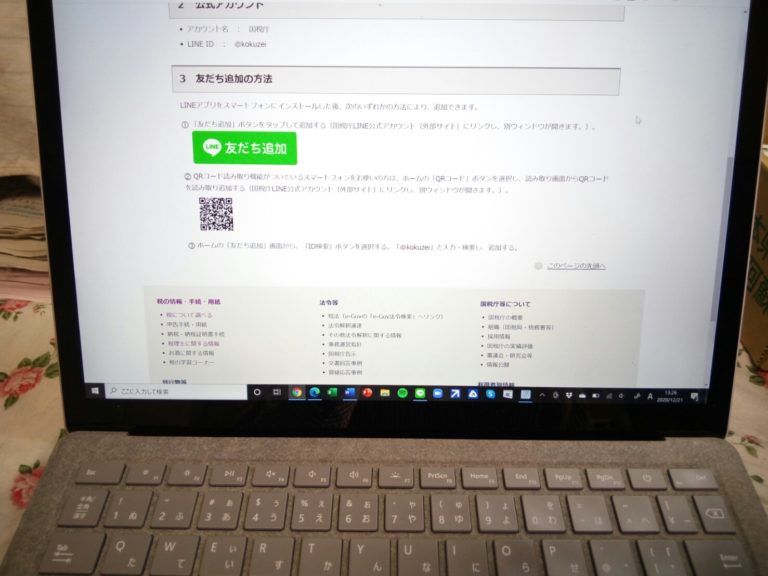

個人事業主の税金

個人事業主の税金

国税庁のLINE公式アカウント開設。確定申告相談会場の入場券を事前発行可能に。

-

仕事観

仕事観

1日以上寝かせるものは?

-

大学院

大学院

税法免除のための大学院―研究計画書の書き方-

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

2020年度税制改正 所得金額調整控除の創設。該当する方は忘れずに年末調整で申告しよう。

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

年末調整の実務の流れー扶養控除等申告書の配布から源泉徴収票発行までー

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

年末調整とは?なぜするのかをさっと読んで理解する

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

登記供託オンライン申請が便利。でもたまに法務局に行きたくなるので、結局オンライン申請窓口受取にしてみました。

-

仕事観

仕事観

独立してよかったこと5つ

-

仕事観

仕事観

ご近所であることのありがたさ

-

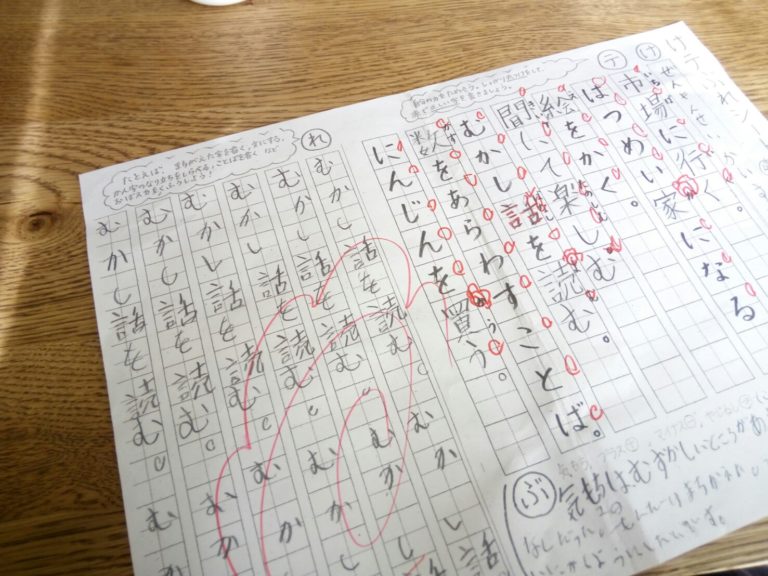

子育て

子育て

けテぶれシートは、PDCAサイクル?DCAPサイクル!まずは動くことからはじめる。

-

大学院

大学院

税理士試験の結果発表が近づいてくると考えること

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

ふるさと納税のワンストップ特例制度は本当に便利なのか?

-

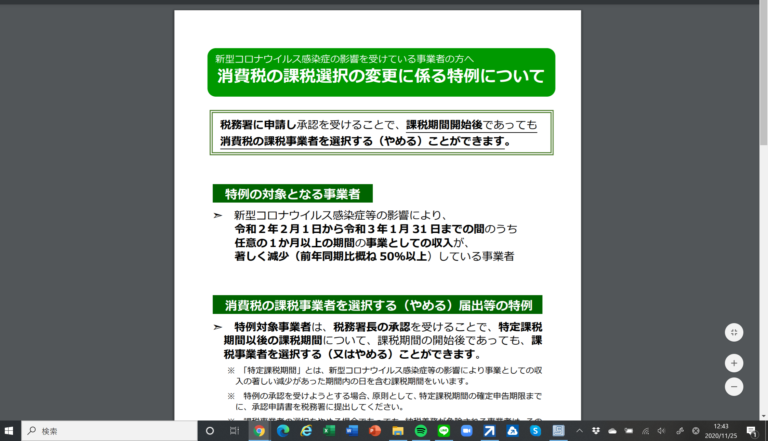

法人の税金

法人の税金

コロナ災害特例を使って簡易課税⇔一般課税の選択どちらも可能に。有利な方を選択しよう

-

法人の税金

法人の税金

コロナ特例で消費税届出書を使って節税。課税事業者⇔免税事業者 どちらも可能に

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

【2020年個人事業主の確定申告】赤字が出た時の手立ては「純損失の繰越控除」だけではない。「純損失の繰り戻し還付」もひとつの方法として知っておく。

-

子育て

子育て

こどものお弁当は、たまに作るとけっこうつらい。毎日の方が出来る気がする。

-

会計

会計

個人事業主が法人成りした時に気を付けたいお金の流れ

-

会計

会計

個人事業主向け 結局、元入金の意味するところはなに?

-

会計

会計

一般社団法人・一般財団法人の会計はいったい何を基準に行うのか?

-

経営

経営

日本政策金融公庫の新創業融資はいくらまで借りられる?

-

子育て

子育て

育てやすいこどもはいない。悩みはつきないしこれからも悩むと思う。

-

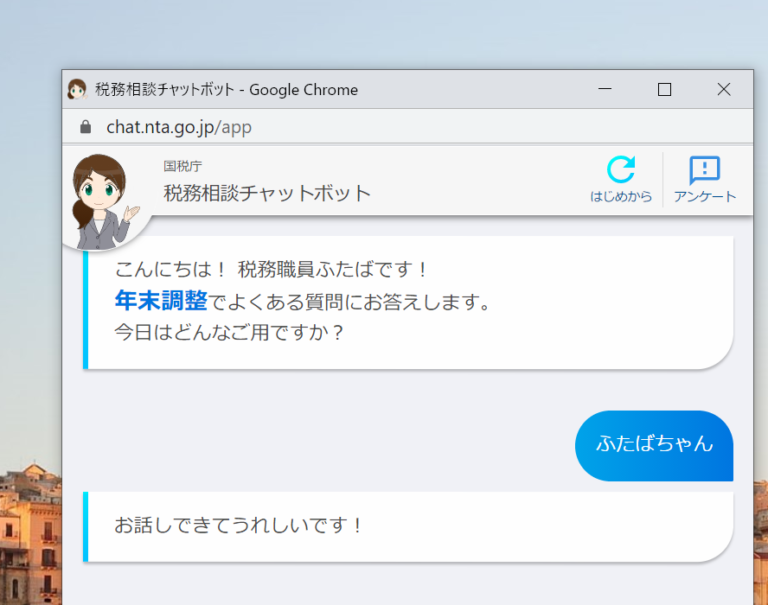

個人事業主の税金

個人事業主の税金

国税庁チャットボット「ふたば」ちゃんで年末調整の疑問は解消できる?

-

仕事観

仕事観

税理士は食べていけなくなる?税理士事務所の付加価値とは?

-

会計

会計

仕訳の左右の金額は必ず一致させておく。データでインプットする場合の仕訳は1対1

-

大学院

大学院

税法免除のための大学院 修士論文を書くためのおすすめ本3選

-

経営

経営

損益計算書も図で表してみる

-

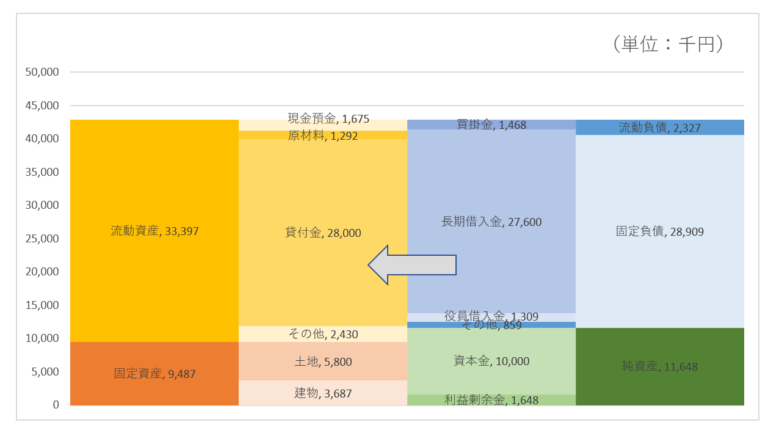

経営

経営

貸借対照表を図で表してみる

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

年末調整と確定申告の関係は?確定申告するから年末調整しないという選択肢は与えられていない。

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

源泉所得税の金額-間違いやすい3つのポイントー

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

【2020年版】ひとり親控除新設と寡婦控除の改正点ー年末調整・確定申告で注意しましょうー

-

ブログ

ブログ

読みやすい文章を書くには?読み手の負担感を減らしたい。

-

法人の税金

法人の税金

税務会計と財務会計は目的が違う。税金と利益はバランスよく。

-

税理士

税理士

税理士ってなんなん?

-

仕事観

仕事観

言うは易し行うは難し。言ったこととやることを一致させる。

-

仕事観

仕事観

FAX申込書にあらがう

-

会計

会計

月次試算表をタイムリーに仕上げよう!

-

大学院

大学院

税法免除のための大学院 修士論文の書き方 ー注記編ー

-

経営

経営

資金繰りを確認しよう!貸借対照表の見方

-

経営

経営

中小企業の社長は数字に強くなくていい。数字を一緒に見て、失敗しないのが得策。

-

経営

経営

会社の数字で一番大切なのは、売上?利益?

-

経営

経営

お金を残す経営!貸借対照表をざっくり見てみよう。

-

仕事観

仕事観

返信(レスポンス)を早くせざるを得ない理由

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

【2020年】国税庁リリース!無料の年末調整ソフト導入のメリット・デメリット

-

仕事観

仕事観

ペーパーレスは1枚の紙を使わないところから始めよう。

-

会計

会計

税理士はここを見る!会計チェックの方法ー損益計算書編ー

-

会計

会計

税理士はここを見る!会計チェックの方法ー貸借対照表編ー

-

大学院

大学院

税法免除のための修士論文テーマを決めるポイント

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

【2020年版】フリーランスならe-Taxで確定申告!青色申告特別控除65万円をとろう!

-

会計

会計

発生主義か現金主義かは会計の目的に応じて使い分ける

-

会社経営者の方

会社経営者の方

公益法人等における法人税課税

-

ブログ

ブログ

ブログを書いて1カ月。感想など

-

仕事観

仕事観

時間が決まっていると効率化は進む

-

大学院

大学院

税法免除の場合の大学院生活についてー2回生後期ー

-

大学院

大学院

税法免除の場合の大学院生活についてー2回生前期ー

-

大学院

大学院

税法免除の場合の大学院生活についてー1回生後期ー

-

大学院

大学院

税法免除の場合の大学院生活についてー1回生前期ー

-

個人事業主の税金

個人事業主の税金

年末調整の変更点(2020)ー給与所得控除額と基礎控除額の見直し

-

仕事観

仕事観

間違いのないようにするために、できること。

-

仕事観

仕事観

文字のやりとりは、分かりやすく、ていねいに、明るく

-

公益法人

公益法人

公益法人いろいろのいろは。

-

経営

経営

お金を残す経営!時間あたりの単価より大切なものとは?

-

仕事観

仕事観

テレワークはどこでもドア!

-

会計

会計

経営者が自分で経理をするのが一番!自分のことはよくわかるもの。

-

経営

経営

お金を残したいなら、単価あたりの利益をあげよう。

-

仕事観

仕事観

子供のころの学ぶ姿勢は、大人にも応用できる。

-

税理士登録

税理士登録

税理士登録備忘録-税理士登録時の面接についてー

-

税理士登録

税理士登録

税理士登録申請備忘録②ー実務経験の証明書ー

-

税理士登録

税理士登録

税理士登録申請備忘録①ー開業税理士の場合の提出書類ー

-

大学院

大学院

税理士試験もう疲れたわ~、そうだ!大学院へ行こう!

-

税理士

税理士

色々な方法があるって面白い。税理士になるには?

-

ブログ

ブログ

ブログをはじめました。よろしくお願い致します。